在半導體產業中,光刻技術 (Lithography) 是推動摩爾定律、實現奈米級製程的決定性環節。沒有光刻,我們的手機晶片就不可能縮小到今天我們所知的尺寸。

光刻,簡而言之,就是使用光作為「刻刀」,將複雜的電路圖案精準地轉印到晶圓上的過程。隨著製程節點逼近 10 奈米甚至更小,挑戰也呈幾何級數增長。

要持續推進奈米製程,半導體研究人員和工程師必須同時掌握光刻技術最前沿的 「硬體」(光子源與設備)與 「軟體」(材料與化學原理)核心知識。

🔬 深入「軟體」核心:光刻中的化學挑戰

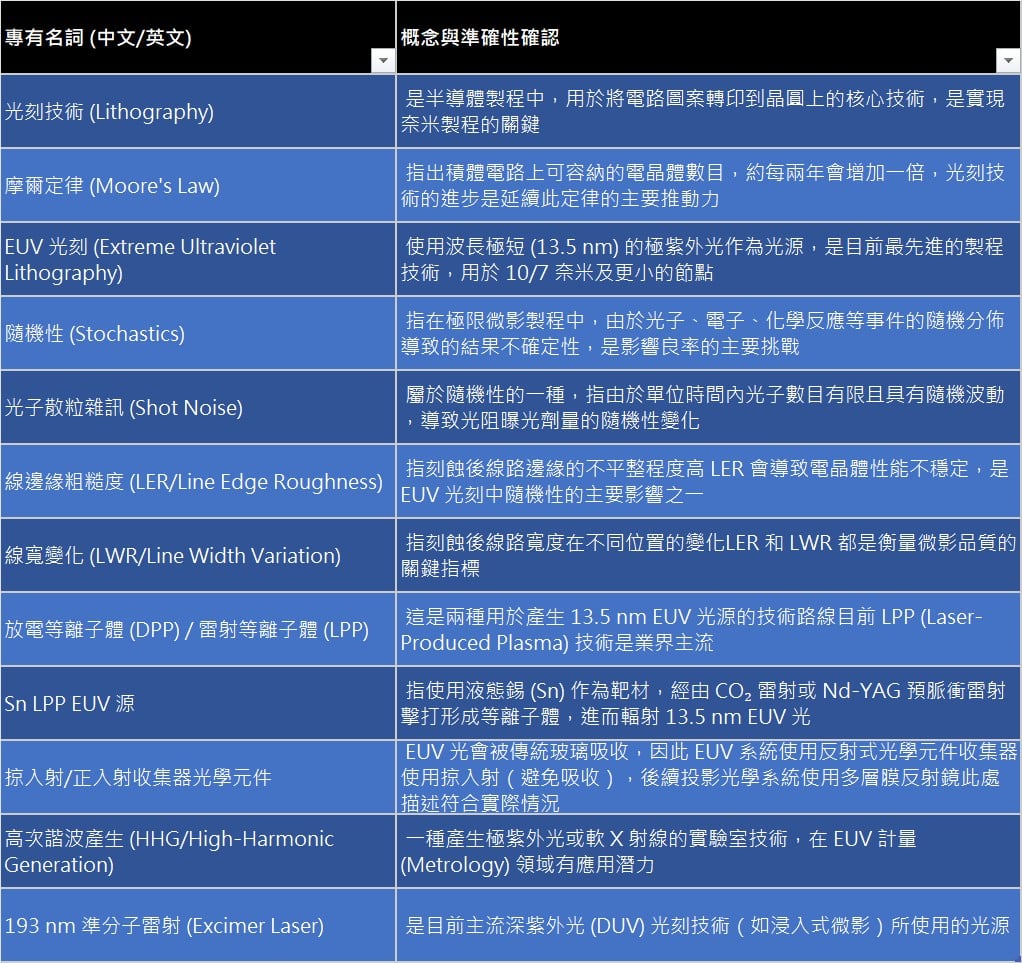

當製程進入 EUV (極紫外光) 光刻時代,化學原理成為決定晶片良率的關鍵。

《化學與光刻》第二版第 2 卷,便深入探討了光刻背後的核心化學原理。在 EUV 成功導入 10/7 奈米製程後,目前製造最大的挑戰已轉向難以避免的 隨機性 (Stochastics)、雜訊與敏感度問題。

本書詳細闡述了這些問題的化學本質:

- 光子散粒雜訊 (Shot Noise): 由於光子數量減少導致的隨機性。

- 光阻材料化學: 由材料本身不均勻性引發的缺陷。

這些因素共同導致了線邊緣粗糙度 (LER)、線寬變化以及隨機缺陷,直接影響晶片性能。

更具創新性的是,該書提出了 化學-光刻相互作用矩陣,系統性地將 EUV、光學、電子束、離子束、壓印及定向自組裝等各類光刻技術,與其背後的既定化學原理和現象進行連結,是理解極限微影製程中材料化學與物理極限的關鍵參考文獻。

💡 掌握「硬體」動力:推動摩爾定律的光子源

光刻的成功高度依賴於光源的品質與性能。特別是在 EUV 時代,尋找一個穩定、高功率且經濟的光源一直是最大的工程挑戰之一。

《用於光刻和計量的光子源》,便聚焦於推動摩爾定律延續的光刻與計量光子源技術。

核心:極紫外線 (EUV) 源技術

- 深入探討基於 放電等離子體 (DPP) 與 雷射等離子體 (LPP) 的 13.5 nm EUV 源,這是目前最先進製程的核心技術。

- 本書不僅涵蓋理論模型與設計實現,也詳細介紹 Sn LPP EUV 源所需的 CO₂ 雷射器與 Nd-YAG 預脈衝雷射器等關鍵技術。

- 同時,它也提供了大量的工程實務資訊,如 EUV 源計量、等離子體診斷、收集器光學元件、碎片減緩及組件腐蝕機制等,是橋接學術研究與工業應用的關鍵參考。

其他關鍵與未來光源

除了 EUV,本書也詳細闡述了目前廣泛應用於光刻與計量的 193 nm 準分子雷射、紫外線燈等。並展望了替代與未來潛力源,例如:

- 用於 13.5 nm 光刻與計量的高次諧波產生 (HHG) 和同步加速器。

- 具備潛力的未來光源,如 自由電子激光器 (FEL) 等。

總結來說,光刻技術是現代半導體產業的基石。想要在下一代奈米製程的競爭中取勝,從材料的化學極限到光源的工程實現,每一個細節都至關重要。唯有掌握這些最前沿的化學原理和光子源技術,才能持續為全球的電子產品注入強大的動力。

SPIE:國際光電工程學會是全球領先的光學與光子學領域學術組織。它成立於1955年,致力於促進光學、光子學及相關技術的發展和應用。SPIE每年舉辦國際研討會、出版期刊與會議論文集,提供專業教育資源,是光電科技交流的重要平台。

申請免費試用,請洽我們